事業案内

事業案内

北部九州地区におけるA型およびE型肝炎ウイルス(HAVおよびHEV)の自然界分布に関する調査研究

HAVの発生について海外では未だ流行している国もあり、世界での発生頻度は年間およそ150万人と言われています。衛生環境が整ったことで日本ではHAVの感染は大幅に減少し、現在では年平均266例に留まっています。

しかしその反面、60歳未満のHAV抗体保有率は1%で非常に少なく、大多数が感受性者という状況です。

国際交流が活発になった今、国内にHAVを持ち込む可能性は高いのではないかと推測します。特に国際的行事がある場合などはヒトの出入りも多くなりリスクを生じます。また、災害時なども避難所では、調理場や風呂・トイレなどを共有する事が多くなるため衛生環境のレベルがダウンした際には感染のリスクが生じます。こういった中でヒトからヒトへの感染は主に便口感染であり、多くの場合に原因となるのは水が考えられます。

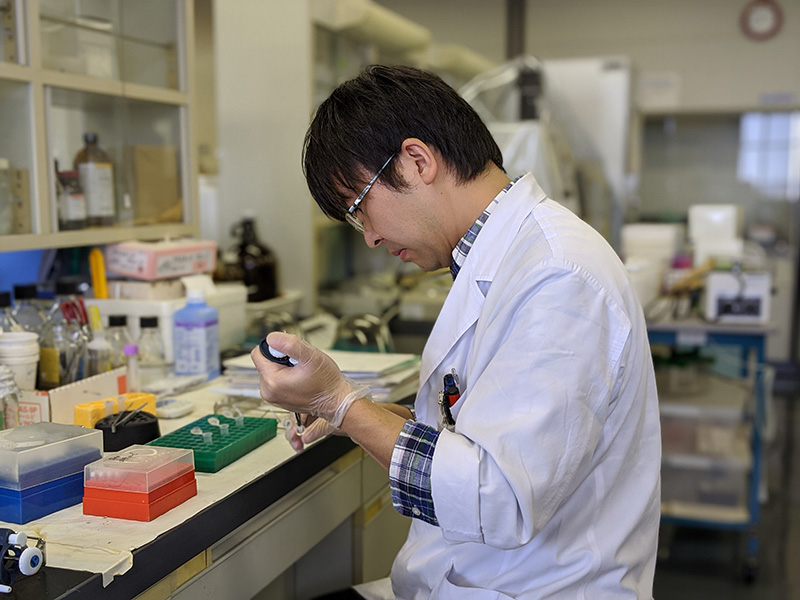

そこで肝疾患研究会では、北九州市とその近郊における現段階でのHAV汚染状況を検討すべく、まずは「水」をテーマに北九州市の生活を支える紫川・遠賀川を中心に河川水の採取を始めました。

貯水池や山の周辺、また浄水場の水や海水も採取しました。また、動物(野生を含む)や貝類の摂取による肝炎ウイルスの感染があることから、イノシシやシカの肉、またそれらの排泄物、そして動物生活圏内の土壌の採取も行いました。さらに汚染物質の濃縮力の高い二枚貝も採取し、自然界のものと市販のものとで検証しました。

シカ・イノシシはHEVの宿主であり、HAVに加えてHEVも検討することにしました。野生動物の糞便のウイルス汚染がないかを調べるため、イノシシの解体の際に廃棄される糞便を採取して、HAV及びHEVの有無を調べました。

2020年3月までに、河川51件、海水2件、土壌4件、貝類13件、動物肝臓2件、動物糞便40件を対象サンプルとして、産業医科大学 名誉教授の唐崎裕治先生と共にHAVおよびHEVの検出を検討し、2021年3月当該学会においてオンライン発表を行いました。(2020年は新型コロナ流行の影響で学会が中止)

2020年4月からは九州工業大学 生命体工学研究科の大坪義孝先生と共同研究を行っております。

北部九州地区におけるA型およびE型肝炎ウイルス(HAVおよびHEV)の自然界分布に関する調査研究

図 遠賀川水系におけるサンプルの採水場所

北部九州地区におけるA型およびE型肝炎ウイルス(HAVおよびHEV)の自然界分布に関する調査研究を2022年1月27日~2023年2月10日の期間で実施した。遠賀川流域10地点(図)で採水し、ウイルス分布を調べた結果、HAVおよびHEVは検出されなかった。一方、陽性コントロールであるトウガラシ微斑ウイルス(PMMoV)は全ての地点で検出できた。PMMoVは水環境中に高濃度で存在することから、HAVおよびHEVによる河川の汚染は極めて低く、河川水からヒトへ害を及ぼす可能性は低いことが分かった。

2023年度より北九州近郊におけるスーパーマーケットで販売されている生牡蠣を対象に、A型肝炎ウイルス(HAV)およびE型肝炎ウイルス(HEV)の分布に関する調査研究を行っている。

2023年度は、操作手順および陽性コントロールの検討を実施した。操作は農林水産省消費安全局食品安全政策課の「ノロウイルスの感染性推定遺伝子検査法操作手順」に従い、生牡蠣の中腸線(ウロ)を切り出してサンプルとした。陽性コントロールにはトウガラシ微斑ウイルス(PMMoV)を用いた。4件の試料でリアルタイムPCRで解析したところ、PMMoVは検出されたがHAVおよびHEVは検出されなかった。

2024年度は、比較実験や各工程の操作調整を実施した。11件の試料を解析した結果、HAVおよびHEVはいずれも検出されなかったが、新たに追加したノロウイルスG1(NoV G1)、ノロウイルスG2(NoV G2)、ヒトサポウイルス(Hu SaV)のうち、NoV G2が3件で検出された。

加熱用牡蠣と生食用牡蠣のリスクを比較したところ、ウイルス性胃腸炎の原因となるウイルスが検出された3件はいずれも加熱用であった。商品パッケージに記載されているとおり、加熱用の生牡蠣は十分に加熱してから食べることが重要である。牡蠣などの二枚貝に含まれるウイルスは、85~90℃で90秒以上加熱することで失活化できると考えられているが、中心部までしっかりと加熱されているかどうか、さらに調理後の手指消毒や調理器具の衛生管理にも十分な注意が必要である。

引き続き2025年度も生牡蠣をはじめとする水中生物とヒトの食に関連するウイルス汚染の実態把握に注力したいと考えている。

河川においては、陽イオン添加型陰電荷膜法とAmicon® ウルトラ-15_50kデバイスを併用した方法を採用しています。液体サンプルに比べて量の少ない固形物サンプルにも対応が可能で、PEG法よりも高い濃縮倍率が期待できます。

一方で、海水生物(牡蠣)を対象とした実験の場合には脂肪やグリコーゲンによるフィルターの目詰まり等も踏まえてPEG法を用いた方法の方が高い濃縮倍率が期待できると思われます。

一般財団法人 肝疾患研究会では、肝疾患について色々な角度からわかりやすい講演会を開催しています。今年度より毎年度、塩道先生による講演会とその他講演会を随時開催する予定です。

講演会

| 年度 | 講演題目/講師名 | 場所 |

|---|---|---|

| 平成20年度 | 「アルコール肝障害について」 /小倉中井病院 医師 塩道 信一 |

財団会議室 |

| 平成21年度 | 「肝臓病(脂肪肝)の食事」 /小倉中井病院 管理栄養士 木原千賀子/安田知世 |

財団会議室 |

| 平成22年度 | 「C型肝炎について(最近の治療を中心に)」 /小倉中井病院 管理栄養士 木原千賀子/安田知世 |

財団会議室 |

| 平成23年度 | 「B型肝炎 (最近の話題)」 /小倉中井病院 医師 塩道 信一 「NASHについて(非アルコール性脂肪性肝炎)」 /小倉中井病院 医師 塩道 信一 |

財団会議室 |

| 平成24年度 | 「メタボ知らずの体型を目指して 脂肪肝と言われる前に」 /小倉中井病院 管理栄養士 岩坂千代美/安田知世 |

財団会議室 |

| 平成25年度 | 「肝臓の基本の話」 /小倉中井病院 医師 塩道 信一 |

財団会議室 |

| 平成27年度 | 「E型肝炎について」~それでも生レバーを食べますか /小倉中井病院 医師 塩道 信一 |

財団会議室 |

| 平成30年度 | 「肝脂肪についての話 ~ NAFLD と NASH とは~」 /小倉中井病院 医師 塩道 信一 |

西南女学院大学 |

| 令和元年度 | 「肝脂肪についての話 ~ NAFLD と NASH とは~」 /小倉中井病院 医師 塩道 信一 |

西南女学院大学 |

| 令和2年度 | 「肝脂肪についての話 ~ NAFLD と NASH とは~」 /小倉中井病院 医師 塩道 信一 |

西南女学院大学 |

一般財団法人 肝疾患研究会では、肝臓にやさしい、おいしいレシピを毎月発信しています。

共同研究先

中村学園大学 近江教授

近江教授ゼミの学生さんにも積極的にレシピのアイデア提供や試作等にご協力頂いております。

肝疾患に関する研究及び啓蒙・予防の事業の一環として、その研究者、啓蒙・予防活動をする団体又は個人に対して、次の要領で助成します。

※2024年度の実績のみを掲載しております。

一般財団法人 肝疾患研究会では、脂肪肝にならないために体脂肪の測定、脂肪肝の健康診断を行っています。

費用は財団が負担しますので、ご希望の方は小倉中井病院窓口までお申し出ください。

体組成の測定も行っております。

(体組成とは、分かりやすく言うと「身体で何が出来ているか」ということで、脂肪が多すぎたり、筋肉が少なすぎたり、体組成が乱れることは生活習慣病や体調の乱れにつながります。体重や体脂肪を測るだけでなく、自分の体組成をチェックし管理していくことが、健康管理にとって非常に大切なのです。)

体重、体脂肪量だけでなく、下記を測定することが出来ます。

(体組成計を利用すれば、体重計や体脂肪計では分からなかった「筋肉量の低下」や「基礎代謝の減少」や「内臓脂肪の増加」などに気づくことが出来ます。それらの変化に気づくことで、健康の悪化や間違ったダイエットを防ぐことが出来るのです。

測定は1~2分程度で終わり、測定結果は専用用紙にてお渡しします。

(このままじゃダメと思いつつ、なかなかメタボ対策を実行に移せないでいる方、見かけは太っていないのに体脂肪が多いと言われたことのある方、体組成の測定をきっかけに「からだ」と「生活習慣」を見直すことが出来ます。)

2024年度は155人の体組成計測を行いました。

脂肪肝とは、肝臓に脂肪が蓄積されている状態を指します。

肝臓については肝疾患研究会のホームページにて分かりやすく解説しています。当研究会では脂肪肝の初期的健診として体組成測定を行っております。

脂肪肝は自覚症状がほとんどありませんので、放置しておくと肝硬変や肝がんに進行する可能性があります。脂肪肝が気になる方、脂肪肝の蓄積状況を把握し、治療へ結びつけられるように、血液検査、超音波検査などの画像検査、管理栄養士による栄養指導を無償で行っております。(小倉中井病院へ委託)

わたくしたち肝疾患研究会では、この脂肪肝の早期発見と治療について積極的に取り組み、ホームページでは肝臓にやさしいレシピの掲載など総合的に肝疾患予防等についてフォローしています。